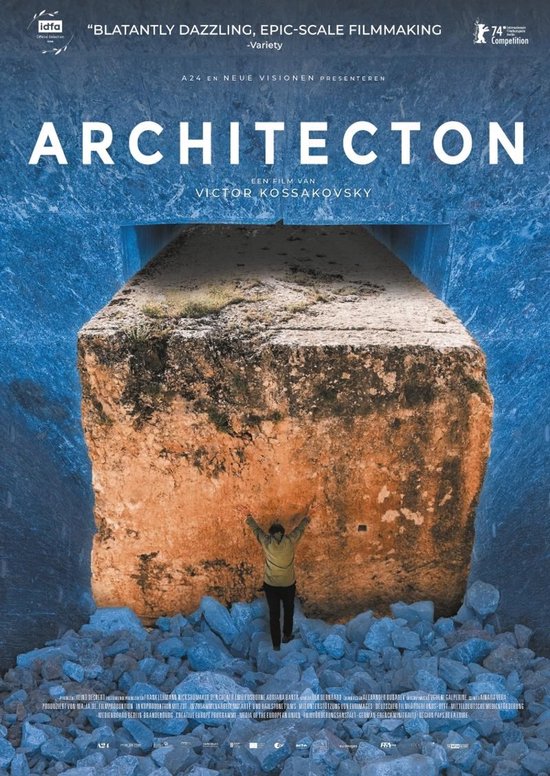

Réalisé par Victor Kossakovsky.

« Pourquoi construisons-nous des choses laides alors que nous pourrions construire de belles choses ? » Le réalisateur Victor Kossakovsky pose cette question simple au designer et architecte primé Michele De Lucchi dans l'épilogue . Mais il n'a pas de réponse. Il a même honte d'avoir travaillé sur un banal gratte-ciel en béton à Milan. La réponse n'est pas apportée par le protagoniste de ce documentaire grandiose et magnifique, mais par l'œuvre cinématographique elle-même. Et, comme il sied à l'art visuel, non pas par des mots, mais par des images. Un documentaire pour le cinéma n'est pas du journalisme comme à la télévision, mais une construction esthétique, explique le réalisateur d'origine russe basé à Berlin.

Ne vous laissez donc pas tromper par la conversation finale entre Kossakovsky et De Lucchi. Architecton , comme les précédents films du réalisateur, n'est à 90 % pas un discours, et encore moins un pamphlet politique. L'œuvre porte la signature indéniable d'un artiste visuel méditatif, voué à la pure vision (et à l'ouïe). Kossakovsky « argumente », si l'on peut dire, par des mouvements de caméra, des coupes ou des ralentis. Par exemple, lorsque son caméraman Ben Bernhard filme un éboulement. Dans le déplacement des pierres, dans le tremblement de la pente, dans le grondement imparable des géants, il transmet une impression de force primitive, comparable aux chutes de glaciers massives d' Aquarela (2018) de Kossakovsky, le film sur la puissance de l'eau. Ici comme là, la beauté se marie au sublime, avec l'émerveillement devant la puissance de la nature. Le titre du film, « Architecton », fait intelligemment référence non seulement à l’architecte en chef d’une équipe d’artistes du bâtiment, mais aussi au créateur de la terre. Les chemins d'eau d' Aquarela ressemblent à ceux des pierres du film actuel. Deux d'entre eux sont on ne peut plus différents. Le premier débute dans les ruines antiques libanaises de la ville de Baalbek, habitée avant même l'arrivée des Romains. Il montre la valeur des pierres, leur résistance à l'épreuve du temps et les techniques que les bâtisseurs préromains devaient maîtriser pour sculpter des rochers incroyablement imposants et lourds et les dégager du sol. La roche, cet enfant de la terre, empilé en montagnes, est ici utilisée et taillée, mais jamais détruite. La construction moderne est différente : extraite de gigantesques carrières avec une force brutale, la roche est acheminée vers des cimenteries et des usines de béton, qui la concassent et la broient jusqu'à ce qu'il ne reste que gravier et sable. Idéalement adapté aux bâtiments préfabriqués, cet environnement naturel autrefois vierge sert les humains pendant peut-être 40 à 50 ans avant que les horribles blocs de béton ne soient démolis et ne finissent dans d'immenses décharges. « Le béton n’est pas vivant, il est mort », déclare l’architecte italien Michele De Lucchi.

Dans un deuxième volet d'associations, le designer vedette à la barbe grise explore une solution au dilemme du béton, destructeur et néfaste pour le climat. Le mot « cercle » est ici pris au sens littéral. De Lucchi fait créer un cercle de pierres dans le jardin de sa vénérable maison de campagne, avec beaucoup de patience et un profond respect du matériau naturel. Si aucune interprétation claire ne peut être tirée de cette action visuellement puissante et stimulante, l'essai cinématographique dans son ensemble est bien trop ouvert à l'interprétation pour cela. Cependant, on peut laisser vagabonder ses pensées au rythme délibéré des images, et l'on rencontre alors au moins trois allusions possibles. D'un côté, le cercle incarne le chemin de la vie et la seule façon durable de composer avec la nature auto-cyclique. De l'autre, avec son cercle, De Lucchi rend hommage à la vie autonome des plantes et des animaux. Aucun être humain n'est autorisé à pénétrer à l'intérieur du cercle une fois terminé. Pourtant, et c'est un petit paradoxe, il faut l'homme et l'art architectural pour laisser la nature en paix. Dans le dossier de presse, le réalisateur Kossakovsky, qui vit près de l'ancien aéroport de Berlin-Tempelhof, exprime son admiration pour les habitants de la ville, qui ont jusqu'à présent réussi à empêcher le développement du Tempelhofer Feld, une vaste zone au cœur de la métropole. Contrairement à Aquarela ou au formidable film sur le bien-être animal Gunda (2019), Architecton ne peut se contenter d'un visionnage pur, associatif et essayiste. Les préoccupations des deux premiers films se dévoilent presque toutes seules. Chacun sait combien l'eau est essentielle à la vie et comprend la raison d'être d'un cochon comme Gunda. Mais tous les spectateurs ne comprennent pas clairement la fabrication du béton. L'épilogue – une brève diatribe contre le matériau de construction en pierre – n'a probablement pu être évité que partiellement. Il survient brusquement et perturbe le déroulement du film, qui laissait jusque-là de nombreuses questions sans réponse. Il aurait sans doute été préférable d'insérer plus fréquemment quelques panneaux explicatifs pour faciliter l'orientation dans les différents lieux et la classification des événements. Ce film visuellement puissant n'aurait alors probablement pas eu besoin d'épilogue discursif.

VERDICT

-

« Architecton » est un film documentaire comme seul Victor Kossakovsky pouvait en créer : une symphonie d'images, ingénieusement accompagnée par les sonorités orchestrales et électroniques du compositeur de cinéma Evgueni Galperine. Seule une fin trop combative vient ternir cet hymne associatif à la beauté de la pierre et à l'architecture antique.